Ieri è stato il grande giorno: abbiamo conosciuto il nuovo SoC M1 e il primo trio di Mac che ha abbandonato (del tutto o in parte, a seconda dei casi) i processori Intel in favore della soluzione “in-house”. C’è molto entusiasmo, trattandosi di un cambiamento storico per i computer Apple, di portata ancor superiore alla transizione PowerPC-Intel, ma ci sono pure molti dubbi. Una parte potremo chiarircela definitivamente mettendo mano sui nuovi Mac, un’altra parte richiederà più tempo man mano che la transizione progredirà. Per quello cui saremo in grado di trovare risposta a breve termine arriva un grande aiuto da Anandtech, che spremendo a fondo il SoC A14 di iPhone 12 e iPad Air 2020 ha già ricostruito uno scenario davvero molto entusiasmante su quanto sta arrivando con M1.

Ma perché per parlare di M1 bisogna anche mettere in mezzo A14? Oltre al processo produttivo a 5 nanometri, sono essenzialmente legati dall’utilizzo della stessa microarchitettura base, anzi, potremmo in modo sommario dire che il chip per Mac è quello che su iPad Pro avremmo chiamato A14X. Ha 8 core in tutto, contro i 6 dell’A14 liscio: i nuclei ad alte prestazioni “Firestorm” sono 4 invece che 2, mentre rimane inalterato il quartetto di core “Icestorm” ad efficienza energetica. Come ha dichiarato Apple ieri, nella maggioranza delle situazioni basiche saranno solo questi ultimi ad essere adoperati, tenendo i core maggiori pronti per elaborazioni più intensive; quando necessario, tutti e 8 potranno lavorare all’unisono.

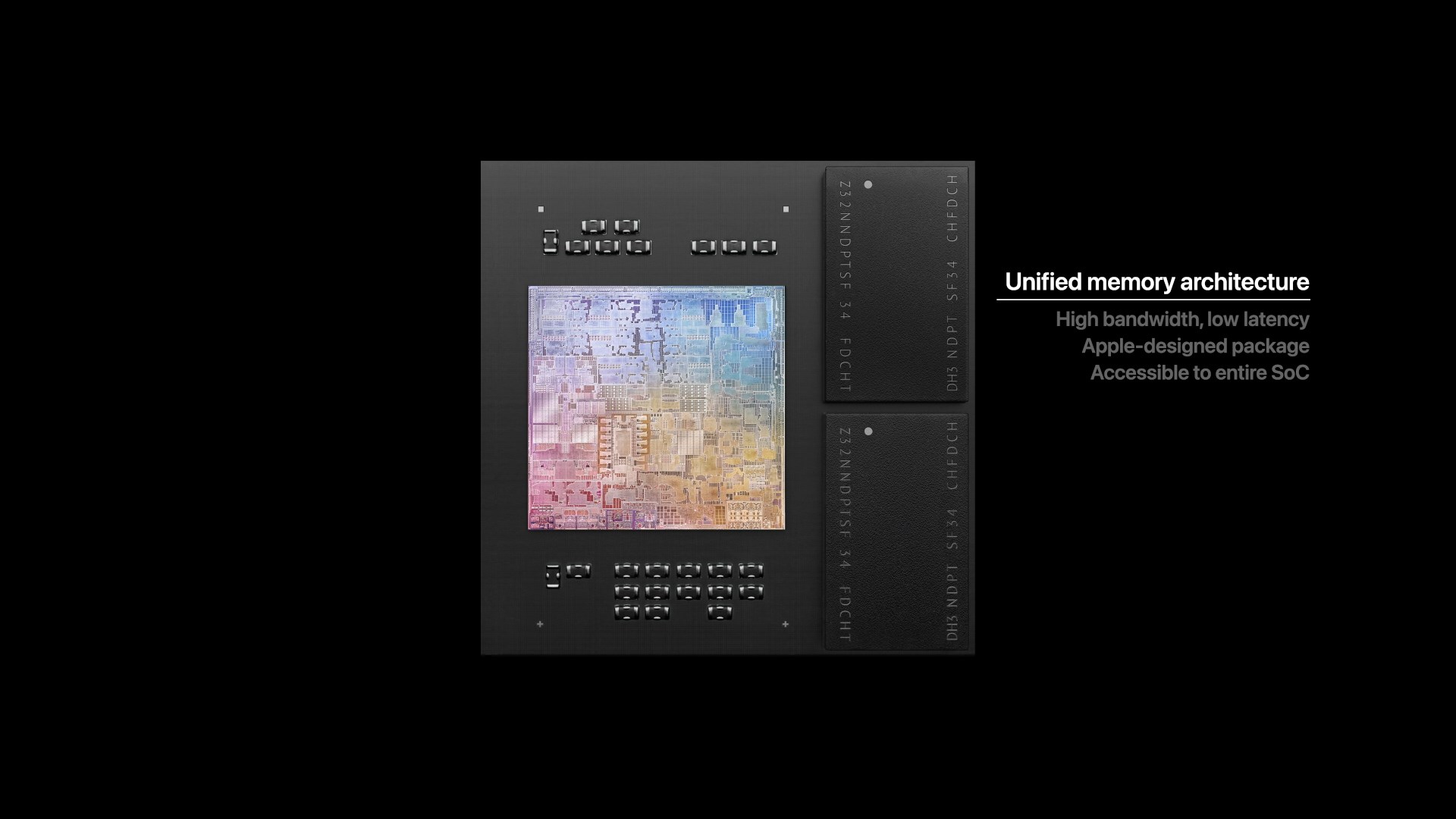

Con M1 anche su Mac la RAM viene portata all’interno dello stesso package del SoC principale, costituendo quella che Apple definisce memoria unificata: possono accedervi in modo indistinto CPU, GPU e tutti gli altri componenti (ricordiamo che include pure ISP, Secure Enclave e i vari controller, solitamente posti in un chip a parte nelle soluzioni AMD e Intel), in modo quasi privo di colli di bottiglia avendo non solo un’alta banda per il trasferimento dati ma anche bassa latenza e brevissime distanze interne per i collegamenti. Sulla tipologia di memoria, resta qualche dubbio: a Cupertino hanno deciso di non menzionarla nelle specifiche tecniche dei Mac con M1. L’ipotesi di Anandtech è che si tratti di LPDDR4X 4266 come su A14, più che verosimile; pur con bassissime probabilità non possiamo nemmeno escludere si tratti delle nuovissime LPDDR5, la cui produzione di massa è iniziata da qualche mese e che saranno supportati pure dagli Intel Core della serie Tiger Lake. Sempre parlando di memorie, infine, la cache L2 sale su M1 a 12 MB contro gli 8 dell’A14.

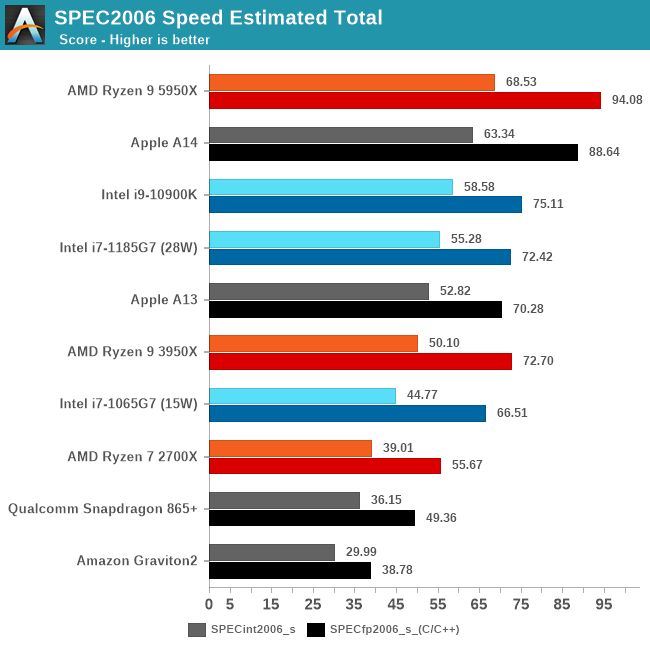

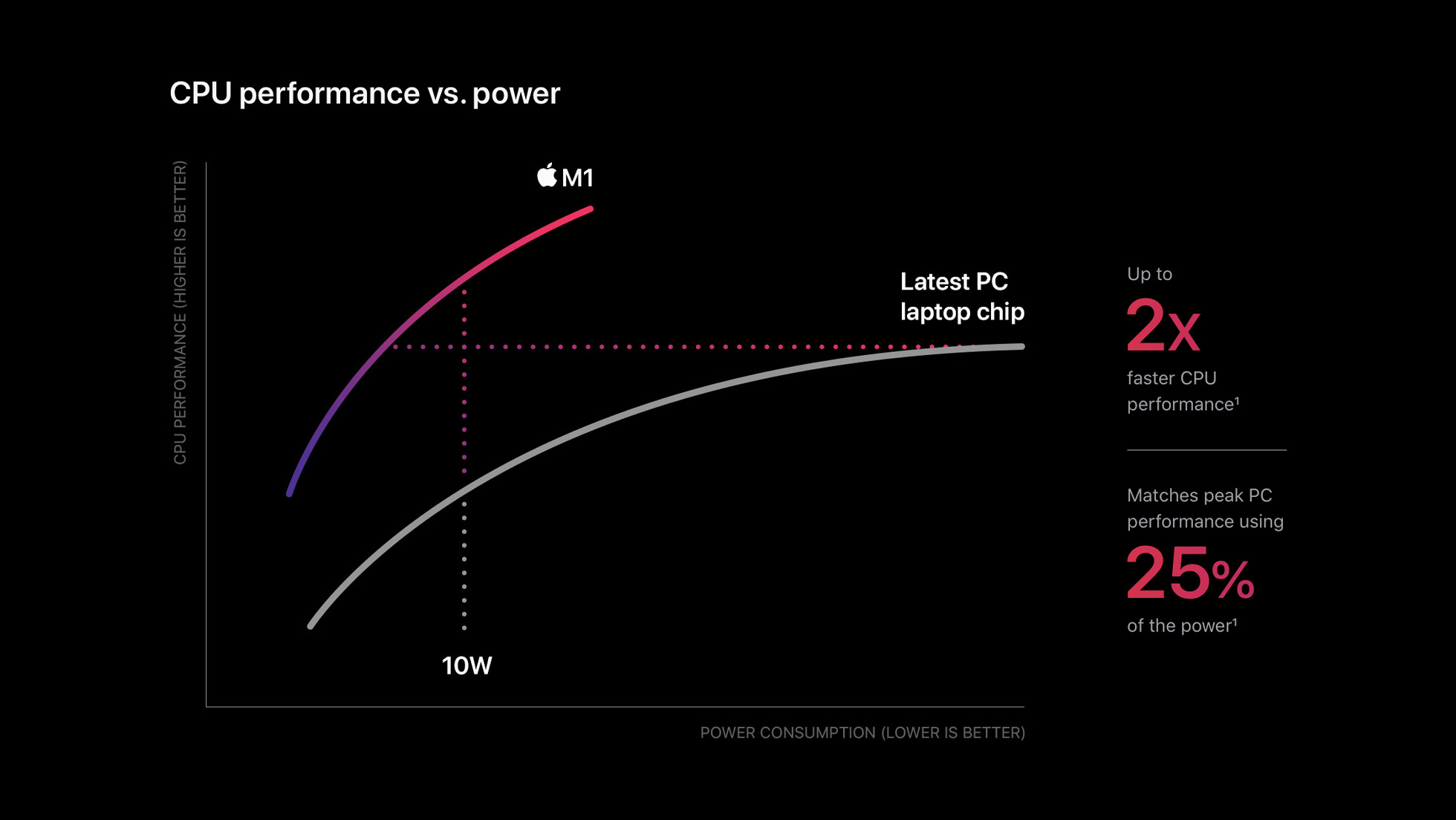

La seconda pagina dell’analisi di Anandtech comprende un excursus molto dettagliato della microarchitettura Firestorm, estremamente tecnico anche solo da riassumere in questa sede, pertanto preferiamo andare sugli aspetti più pratici che impattano sulle prestazioni. Le frequenze massime operative di A14 sono molto elevate: parliamo di 2,89 GHz per i core ad alte prestazioni (se il carico è su un singolo nucleo, si può anche arrivare sul filo dei 3 GHz) e 1,823 GHz per quelli a risparmio energetico. Oltre a mettere in fila i SoC rivali, si diverte soprattutto nei test a singolo thread a battere pure i Core i7 Tiger Lake, avvicinandosi in molti casi al Ryzen 9 5950X che è una bestia desktop da 105 W massimi di consumi. Non male, se parliamo di un processore da smartphone che ne consuma 5. Le elaborazioni multi-thread, ovviamente, restano un altro paio di maniche e riportano la competizione solo contro i processori portatili.

In soldoni, questo per M1 cosa ci indica? Se diamo per buono che avranno una frequenza operativa maggiore (che è molto probabile sarà diversa tra MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini, vista la presenza della dissipazione attiva solo negli ultimi due) rispetto agli A14, disporremmo un SoC che almeno guardando al singolo core sarebbe già oggi in grado di battere gli ultimi Ryzen, mentre in multi-core confermerebbe le dichiarazioni fatte da Apple su una potenza doppia rispetto alle soluzioni Intel di classe molto più elevata in termini di TDP (che in base al grafico soprastante e alle stime di Anandtech non andrebbe mai oltre i 18 W per M1), quelle che si vedono di norma sui MacBook Pro da 16″. Mancano solo le prove pratiche, ma se non siamo sicuri nell’affermare che Apple ha più che mantenuto le sue promesse poco ci manca. Vedremo se sarà lo stesso sul fronte GPU, dove per ora le analisi sono ridotte, ma anche lì ci si aspetta di vedere battute tutte le soluzioni integrate senza troppe difficoltà. Da non dimenticare inoltre l’apporto del Neural Engine che contribuisce a sgravare alcune operazioni dai chip principali.

Siamo all’inizio di una lunga strada, destinata senz’altro a darci tante altre soddisfazioni. Paradossalmente, però, il difficile per Apple inizierà ora dal momento che ogni anno dovrà continuare a confermarsi come nuova leader del settore sul fronte delle prestazioni, senza margini di errore. Avremo modo di capire se si manterrà nella direzione giusta man mano che passerà ad aggiornare il resto della gamma, completando pure la transizione sui modelli dov’è già iniziata: i MacBook Pro da 13″ con 4 porte Thunderbolt e il Mac mini più costoso sono rimasti ad Intel perché il controller di memoria integrato in M1 non va oltre i 16 GB di memoria, mentre i Core di cui attualmente dispongono permettono di arrivare fino a 32. Da lì in poi si va in un crescendo di esigenze, coi MacBook Pro da 16″ su cui dovranno sostituire pure le GPU dedicate Radeon e gli iMac dove ci si aspetta componentistica di classe desktop con caratteristiche ancor più vertiginose per core e frequenze (i Mac Pro teniamoli buoni per il 2022, essendo proprio il livello di difficoltà massimo). Ci aspettano tempi molto divertenti davanti a noi, almeno per quel che concerne l’informatica.

Oltre a richiedere rispetto ed educazione, vi ricordiamo che tutti i commenti con un link entrano in coda di moderazione e possono passare diverse ore prima che un admin li attivi. Anche i punti senza uno spazio dopo possono essere considerati link causando lo stesso problema.

Oltre a richiedere rispetto ed educazione, vi ricordiamo che tutti i commenti con un link entrano in coda di moderazione e possono passare diverse ore prima che un admin li attivi. Anche i punti senza uno spazio dopo possono essere considerati link causando lo stesso problema.